2017年12月22日

静寂に包まれた佐久平の町、夜明けのグラデーションに映える県境の山並み

夜明けの空を望むことからはじまる、『そらいろの丘』の1日。

平坦な頂上部と切り立った崖、荒波を進む船に見立てて名付けられたという、

「荒船山」の帆が輝き、やがて朝陽が昇る、厳寒の季節となりました。

『そらいろの丘』から見わたす大地に、気持ちが晴々しますね~

富士山を眺めて頂くぜんざい、「漆の器」が格別の味を引き出していました~

一生忘れられないひと時となりました!

行く年の元日をご一緒した、お客様から届いたメッセージ、

ドラマチックな瞬間を、お客様と共感した私たちにとっても、

一生忘れられない思い出となりました。

この丘へ根を下ろすことができた、感謝の気持ちをこめて、

来る年の元日も、朝6時オープン!

「漆の器」のつかい手となってくださったお客様をお迎えして、

幸先のよい朝陽を仰ぎたいと思っております。

2017年の初日の出 2016年の初日の出

2017年12月5日

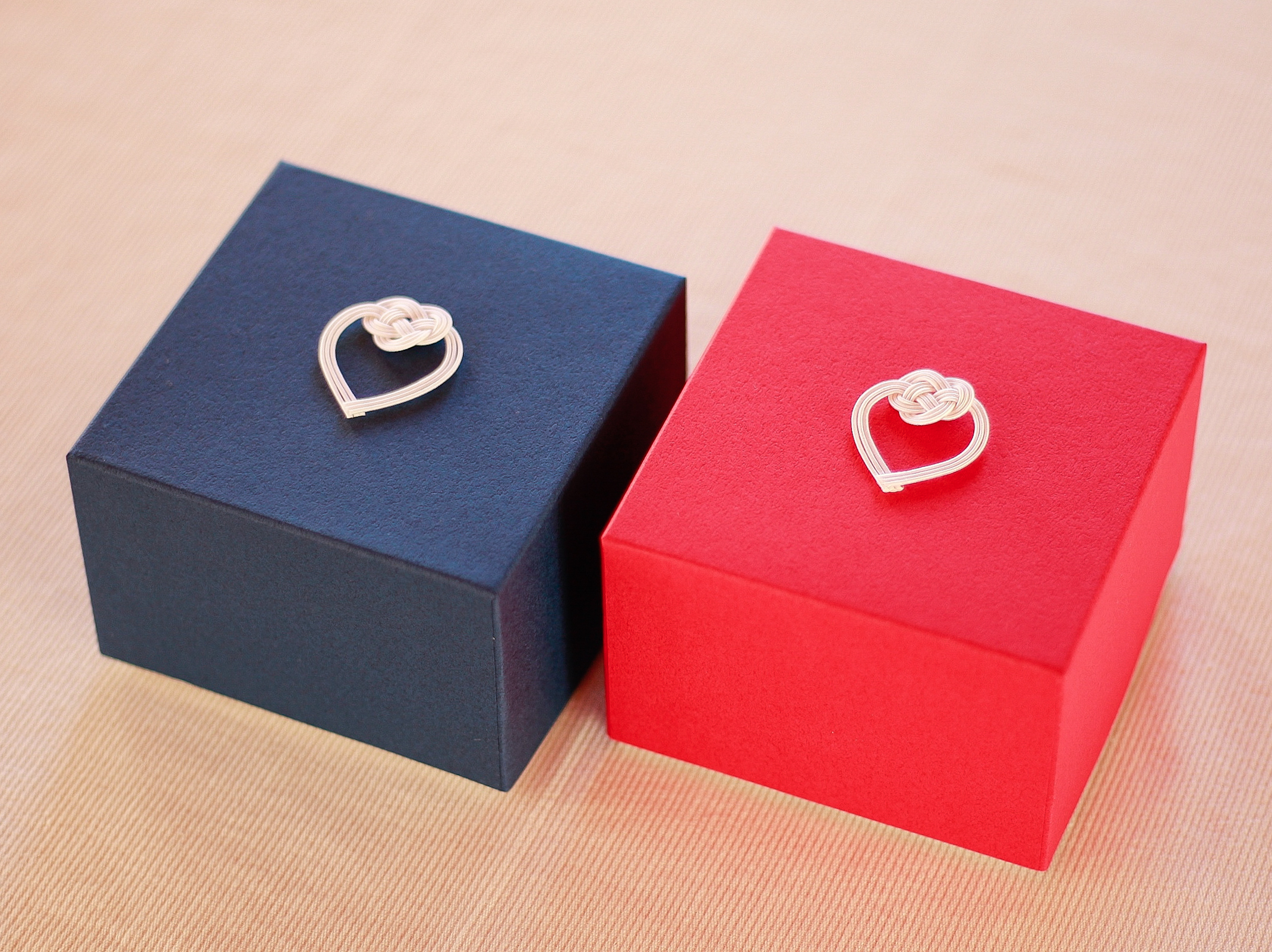

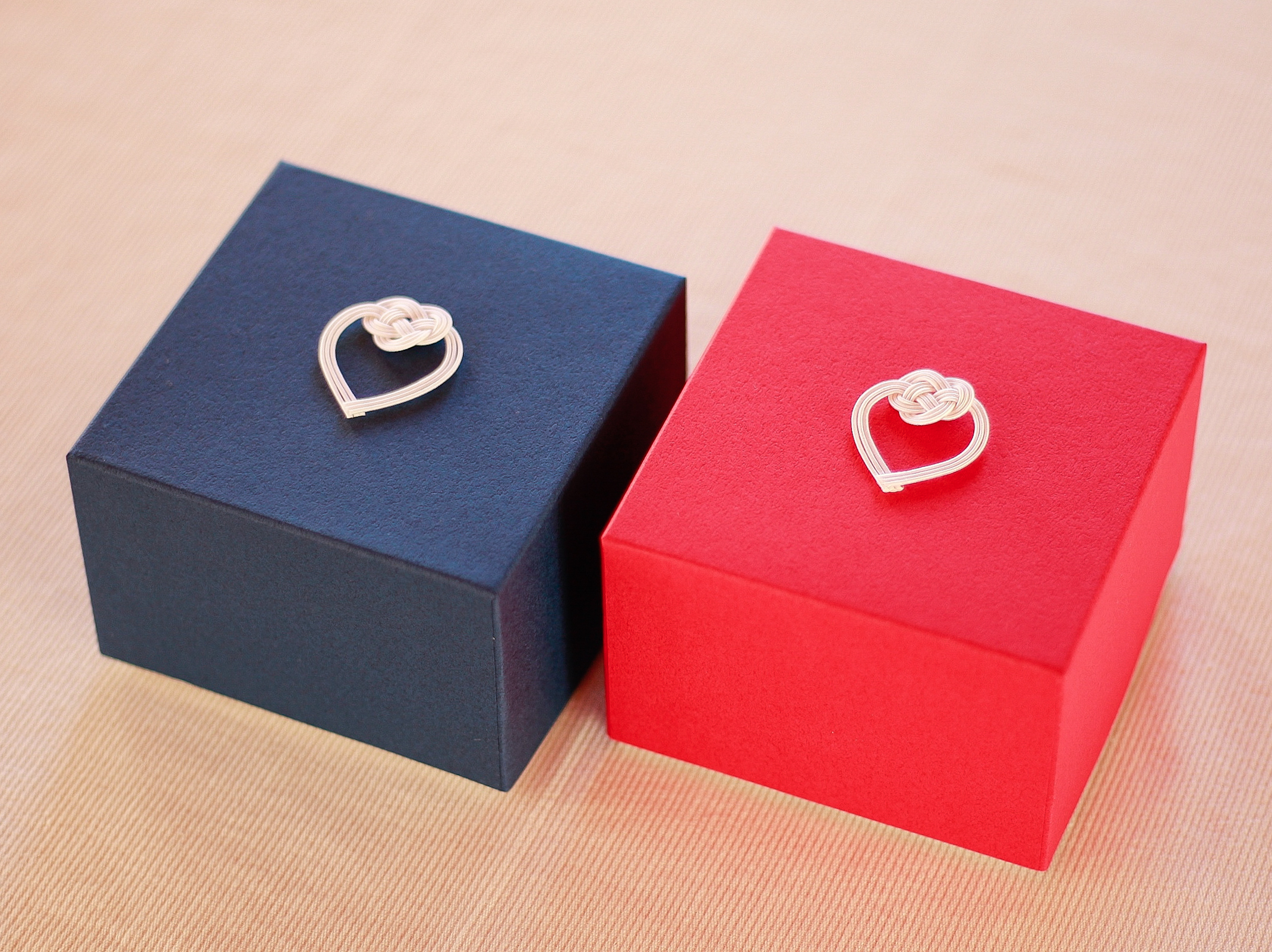

ひとつひとつ、こころを結ぶ、“そらいろスタイル”の贈り物。

信州発ものづくりには、信州らしいパッケージを、そんな思いから創りあげた、

南信州飯田から取り寄せた白い水引を、塗師自ら結ぶ、オリジナルパッケージは、

カジュアル&ラブリーな、ハート型の「あわび結び」も承っております♡

両端を引っ張ると、さらに強く結ばれる、縁起物の鮑を象った「あわび結び」は、

末永くお付き合いしたいという意味を持ち、大切に想うこころを伝える結び方です。

ご結婚御祝やご出産御祝、金婚式やご退職など、人生の節目の御祝に、記念品に、

お箱も2色、結び方も2タイプ、さまざまな場面に対応しております。

ものがひとの絆を深め、ひとがことの糸を紡ぐ…

日本文化に受け継がれる、こころを結ぶことも私たちの大切な仕事と考えています。

2017年12月2日

駿馬が駆けめぐった、古の“原”へ想いを馳せる、いつもの散歩道より

逢坂の 関の清水に 影見えて 今や引くらん 望月の駒

昔、都へ献上した駿馬が駆けめぐったことに由来する地名、御牧ヶ原(みまきがはら)。

平安時代の歌人、紀貫之の和歌にも詠まれている、由緒ある丘と教えてくださった、

佐久ライフサービスの不動産業開業15周年を記念する、交流会へ参加しました。

セカンドライフの地として、就農や起業の町として、東京へ新幹線通勤しているなど、

Iターンしてきた移住者が招待され、100名 / 50世帯を超える家族が一堂に会し、

『そらいろの丘』も、お世話した8軒の店舗とご紹介いただきました。

小諸市・佐久市・東御市に跨る御牧ヶ原、不動産業の立場ならでは、その境を越えて、

楽しい田舎暮らしを!と、望月宿「あさや」の屋号を持つ、郷里に根ざした人望から、

こと・ひと・まちを結ぶ、ますますのご活躍を、こころより祈念しております。

働き方も生き方も、自然と向き合いながら歩んできた、Jターンの私達にとって、

田舎暮らしは決して憧れではなく、移住という表現は気恥ずかしさすら覚えますが、

もの・ひと・まちを結ぶ、さらなる店づくりを、こころに刻みました。

2017年12月1日

空が澄みわたる季節、県境の山並みに描かれる、夜明けのグラデーション

朝空を望むことからはじまる、『そらいろの丘』の1日。

朝陽が昇るまで、刻々と移りゆく空は、まさに一期一会、一日一絵の光景。

毎朝わくわく&ドキドキしながら、同じ窓辺で、同じ方角を望んでいます。

空が澄みわたる季節、だんだんと染まりゆく、夜明けのグラデーションは、

“地上の星”と県境の山並みの向こうに、美しく鮮やかに描かれます。

早朝の“そらいろ”を、皆さまと共に…そんな想いから3年目。

2017年 2016年

新しい年のはじまりに、美しい“そらいろ”を、ともに望みませんか?

「漆の器」のつかい手となってくださったお客様限定のご予約制となります。

薪ストーブ燃ゆる空間で、ご来店をこころよりお待ちしております。

2017年11月30日

調律されて甦ったピアノから、かろやかな音色が響きわたり、感慨もひとしお

ピアノのある風景、ピアノが響く空間。

『そらいろの丘』の建築設計で、大切にしたことのひとつです。

昭和50年製のピアノが、調律されて甦り、感慨もひとしおです。

ピアノは「木の芸術品」と言われていますが、

厳選された木材を適材適所に配し、アクション部品は100分の数ミリの精度を要し、

木を見極める目も、木を加工する手も、木の音色を整える耳も、人のなせる業。

アップライトピアノ1台で、およそ8,000個の部品が組み込まれているそうですが、

その主要素材の木は、マツやイタヤカエデのほか、細部にはブナやマクルミも!

昭和の時代のピアノには、日本に育つ木が、かたちを変え、生き続けていました。

木目を見るだけで、樹種がわかるんですね~

はい、それが生業ですから~

ピアノに使われる「木の話」が、こころに響いていただけましたら何よりです♪

2017年11月25日

シウリザクラの魅力を引き出した、hao&mei 制作のオリジナルテーブル&チェア

時を経るほどに、味わい深くエイジングしてゆく、無垢材の家具。

あたたかく、なめらかな、シウリザクラのテーブル&チェアは、

木と向き合うことを生業とする、私たちの店舗ならではの、おもてなしのひとつ。

時の流れが創り出す風合いは、生きている素材ならでは、

日本に育つ木のここちよさに親しんでいただく、店づくりを通して、

木はかたちを変え、ひとの暮らしの中で生き続けることを、広く伝えてゆきたい…

先日ご来店いただいたお客様が、テーブルに自作の陶器を広げ、お喋りに花を咲かせ、

敷布をお持ちした時すでに遅く、天板に深い傷が残ってしまいました。

木肌は人肌と同じ、自らの肌より硬質なものを擦りつけられれば、悲鳴をあげます。

柔らかな素材ゆえ、塗師が研磨し、ワックスをかけ直し、修復を試みましたが、

テーブル&チェアを傷つける異素材(陶磁器や金属等)の持ち込みはご遠慮ください

の一文を、店づくりページへ追記しました。

木との向き合い方を伝えてゆくことも、私たちの大切な仕事と考えています。

2017年11月16日

浅間山が3度冠雪すると麓にも雪、と言われるように、

いつもの散歩道から、白い山頂と雪雲を望みました。

やがて、桑畑にて、黄葉した葉がバサバサと落ちた翌朝、

山麓のまちに初雪が舞い降り、冬の訪れを告げました。

この「そらいろ便り」や Facebook & Instagram をご覧になり、

御牧ヶ原の風景に魅せられて、ご来訪いただくことが増えてきました。

“ものと出会う まちの風景”がキャッチフレーズの『そらいろの丘』は、

夫婦共創の「漆の器」を展示販売する、空間そのものが木のギャラリー。

日本に育つ木のここちよさに親しんでいただき、自然の恵みへ感謝する、

森の国のこころを伝えてゆくことも、大切な仕事と考えています。

2017年11月10日

こころ留める、夜明けの空、黎明の“そらいろ”

早朝の雲の色を表す、「東雲(しののめ)」という風情ある言葉は、

古の住居の明かり取りに、篠竹が使われていたことから、

篠の目が転じて、夜明けの薄明かりを意味するようになったそうです。

「朝焼け」は、俳句歳時記では夏の季語ですが、

県境の山並みから昇る朝陽を、仰ぐことができる晩秋から冬の朝は、

毎日わくわく&ドキドキしながら、同じ窓辺で、同じ方角を望みます。

まるで空とつながっているかのような、大きなガラス窓に映る東雲色。

まるで空へ続いてゆくかのように、計算された支柱と屋根のシルエット。

空へ続くをコンセプトに設計された木造建築が、風景にとけ込む瞬間です。

2017年11月7日

山腹が色づきはじめた10月上旬、台風一過の空に初冠雪、暖かな立冬を迎えた11月上旬…定点観測の軌跡より。

台風一過の朝、しばらく雲に覆われていた浅間山が、初冠雪を迎えました。

平年より3日、昨年より7日、早かったそうですが、

世界有数の活火山として知られる山頂は、立冬にはまた、雪のない粧いに。

山頂の冠雪の白、山腹の紅葉の赤や黄、山麓の針葉樹の緑が織りなす、

山国ならではのグラデーションを、「三段染め」と表現しますが、

今秋は紅葉真っ盛りの頃、青空ひろがる「四段染め」で賑わったようです。

東の窓からあおぐ、浅間山の「定点観測の軌跡」も、3年目に。

いつの間にか、桑の枝が写りこみ、気がつけば、背伸びしながら写真撮影!

木々の生長に、時の流れを重ね、『そらいろの丘』もまた、年輪を重ねて。

2017年11月3日

浅間山から噴きあがるように広がった、秋の雲を追いかけて、

いつもの散歩道から『そらいろの丘』を望みました。

浅間連峰に抱かれて、ポツンと佇む木造建築は、

時を経るほどに風合いを深め、風景にとけ込んで。

「みまき大池」から望む、この大空を追いかけて、

移りゆく季節が伝わるように「そらいろ便り」へ綴っています。

空を近くに感じられる場所ですね~

そらいろの丘って風景そのものね~

こころに刻む“そらいろ”を皆さまに共感いただくことは、

励みとなり、続ける力となり、これからの歩みの糧となり。

![]()

![]()